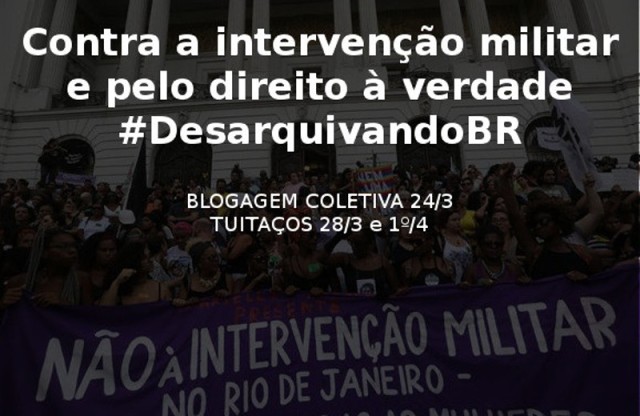

Começa hoje e vai até primeiro de abril a campanha "Contra a intervenção militar, pelo direito à verdade: Mobilização #DesarquivandoBR 2018", que envolve blogagem coletiva e dois momentos de tuitaço: 28 de março, aniversário de cinquenta anos do assassinato do estudante Édson Luís no Rio de Janeiro, e o primeiro de abril, aniversário do golpe de 1964. A campanha pede também #JustiçaParaMarielle.

Em 24 de março, temos o Dia Internacional do Direito à Verdade em relação às Violações Graves de Direitos Humanos e à Dignidade das Vítimas, instituído pela Organização das Nações Unidas por resolução aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 21 de dezembro de 2010.

A Organização o fez em memória de Dom Romero, Arcebispo de El Salvador, assassinado, em razão de seu engajamento nos direitos humanos, pelo exército desse país enquanto celebrava missa. Ele foi mencionado expressamente na justificativa da resolução:

Reconociendo en particular la importante y valiosa labor de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables,A resolução decorreu de iniciativa do Conselho de Direitos Humanos, que recomendou a criação desse Dia em 17 de junho de 2010.

Reconociendo los valores de Monseñor Romero y su dedicación al servicio de la humanidad, en el contexto de conflictos armados, como humanista consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de vidas humanas y la promoción de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado, que en definitiva le costaron la vida el 24 de marzo de 1980, [...]

Na primeira mensagem do Secretário-Geral da ONU (Ban Ki-Moon na época) sobre o 24 de março, que ocorreu em 2011, salientou-se que o direito à verdade

[...] ha quedado consagrado expresamente en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que entró en vigor en diciembre de 2010. También reconocen ese derecho otros instrumentos internacionales, así como leyes nacionales, la jurisprudencia y las resoluciones de órganos intergubernamentales.A ONU incentivou os Estados comemorarem o Dia; na mensagem de 2018, convidou "a observar de manera apropiada el Día Internacional".

No Brasil, esse Dia foi incorporado ao calendário nacional somente neste ano, graças a projeto da deputada Luiza Erundina (Psol-SP), o Projeto de Lei nº 4.903, de 2012, da Câmara, que foi renumerado para PLC 55/2014 no Senado. Note-se que Erundina o propôs no primeiro ano de funcionamento da Comissão Nacional da Verdade, ele só foi aprovado na Câmara no último ano, e a CNV extinguiu-se sem poder comemorá-lo, pois ele só foi aprovado em 14 de dezembro de 2017 pelo Senado Federal, depois de pareceres favoráveis.

Curiosamente, o parecer do Senador Donizeti Nogueira, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, de 8 de julho de 2015, refere-se à CNV como se ela estivesse ainda funcionando; esse engano parece-me sinal de que o órgão para o prosseguimento do trabalho da Comissão precisa ser criado.

Sancionado neste ano por Temer, o projeto tornou-se a Lei nº 13.605, de 9 de janeiro de 2018.

Ela propôs neste ano a instituição do Prêmio "Direito à Verdade sobre graves violações aos direitos humanos e da dignidade das vítimas", pela Câmara dos Deputados, mas esse projeto de resolução da Câmara, PRC 304/2018, ainda não foi aprovado.

Ocorreu neste 24 de março de 2018, na PUC-SP, um ato público para celebração do Dia Internacional do Direito à Verdade com a deputada. Erundina e Daniel Cara fizeram publicar na Carta Capital artigo "Celebrar o direito à verdade é caminhar rumo à justiça" no dia anterior, que relaciona as graves violências da ditadura militar com as de hoje, faz referência ao assassinato de Marielle Franco e de Anderson Pedro Gomes:

Nesse sentido, é inaceitável o desconhecimento de violências ainda obscuras cometidas pela ditadura civil-militar que submeteu o país entre 1964 e 1985. É incomensurável a dor das famílias que desconhecem o paradeiro de seus entes queridos ou precisam conviver com o sofrimento e traumas delas e deles.Tentar responder a essas questões do passado e do presente parece-me uma forma de tentar "observar de maneira apropriada o Dia Internacional" no Brasil, embora Temer (que, obviamente, ignorou o Dia) e asseclas caminhem em outro sentido. Lembremos do Gal. Villas Bôas, a afirmar, em 19 de fevereiro de 2018, que os militares precisam, no Rio de Janeiro sob intervenção, de "garantia para agir sem o risco de surgir uma nova Comissão da Verdade", o que gerou mobilização para a criação de uma Comissão Popular da Verdade no Rio.

É também inaceitável não obtermos respostas, quando conseguimos formular tantas das perguntas: o que o Brasil faz diante do fato de que há 5 mil homicídios de mulheres e 500 mil estupros por ano, segundo dados da OMS e do IPEA? Quais são as políticas públicas empreendidas para enfrentar a inaceitável realidade de que a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras – segundo o Atlas da Violência de 2017? Como o Brasil vai enfrentar o fato de que, a cada 25 horas, é assassinada uma pessoa LGBT? Por que o Brasil continua, a 518 anos, cometendo violências contra os povos indígenas?

O decreto de intervenção pareceu inconstitucional para o Ministério Público Federal. Cito esta passagem da Nota Técnica 1, de 20 de fevereiro de 2018;

Assim, os signatários dessa nota técnica não a podem concluir sem manifestar sua perplexidade com as declarações atribuídas ao Comandante do Exército, no sentido de que aos militares deveria ser dada “garantia para agir sem o risco de surgir uma nova Comissão da Verdade”, e ao Ministro da Justiça, o qual, em entrevista ao jornal Correio Brasiliense, fez uso da expressão “guerra”. Guerra se declara ao inimigo externo. No âmbito interno, o Estado não tem amigos ou inimigos. Combate o crime dentro dos marcos constitucionais e legais que lhe são impostos.

A concepção de "inimigo interno" decorre da doutrina de segurança nacional, que as Forças Armadas cultivam desde antes da ditadura, e nela são enquadrados, tradicionalmente, os movimentos sociais, os povos indígenas, as populações das periferias. É evidentemente inconstitucional e contrária à soberania popular, mas aquelas Forças continuam a operar em sentido diverso do ordenamento jurídico vigente, amparadas pelo Judiciário, que parecem nunca ter perdido a nostalgia do dia 13 de dezembro de 1968. Por esta razão, os espúrios elementos de continuidade da ditadura, participamos desta campanha #DesarquivandoBr.